建設機械の部品を再生する仕事。日立建機さんの工場に行ってきた。

撮影協力:日立建機株式会社 播州工場(兵庫県)

取材した人:西澤丞

はじめに

このウェブサイトを運営していると、質問をいただくことがある。「取材先を選ぶ時の基準は?」と「どうやって見つけてるの?」の二つだ。選択基準は、まず、僕自身が興味を持てるかどうか。その次は、未来志向の現場かどうか、暮らしを支えている仕事かどうか等の要素を考える。同じことをやっている人が沢山いるなら「熱い人」の方が面白そうだ。見つける方法は、色々だ。誰かに教えてもらうこともあれば、気になった事柄をネットで検索して見つけることもある。偶然目にしたテレビや新聞、SNSなどから興味を持つこともある。今回の取材先は、SNSの画面をスクロールしていた時に、「建設機械を再生するプロジェクト」という文字が流れて来て、手が止まった。「建設機械」も「再生」も、僕が注目しているキーワードだからだ。

建設機械の部品の再生とは?

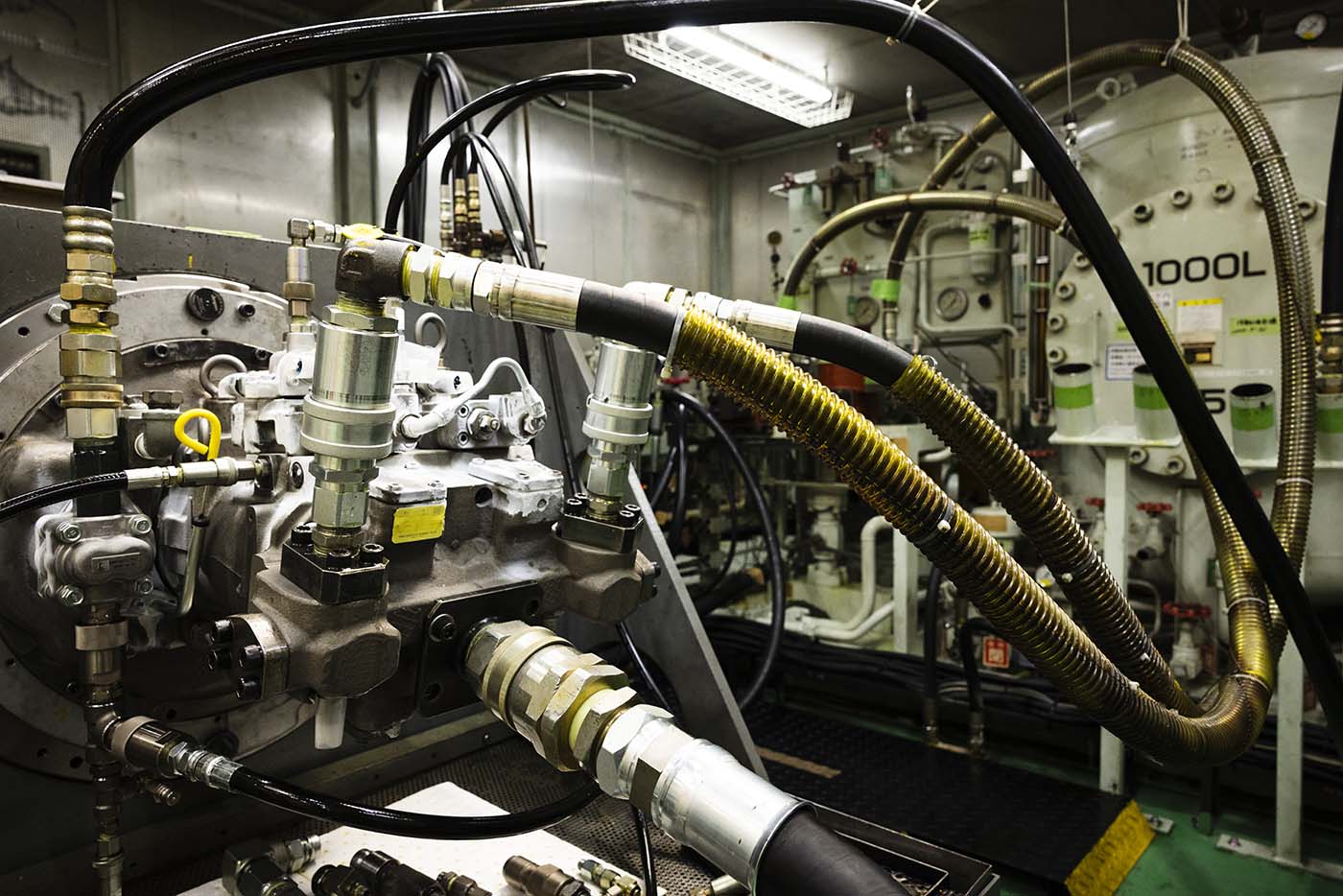

日立建機さんが行っている「再生」は、建設機械を丸々1台再生するわけではなく、主にエンジンや油圧に関わる部品の再生だ。建設機械は、部品を交換しつつ長期間使われることが多いので、部品の再生は1960年代から行われていた。お客さまにとっては、製造メーカーが再生した部品を安価に入手できるメリットがあるし、SDGsの流れにも沿っているので、今、ニーズが高まっているのだ。再生部品を使えば、CO2の排出量も廃棄物も減るし、使う資源も少なくて済むからね。日立建機さんでは、そのニーズの高まりを受けて、茨城県内の二つの工場で行っていた再生事業を、今回取材させてもらった兵庫県の播州工場に集約させ、生産能力の向上を計っている。また、日立建機さんは、世界各地にも工場を持っているので、この工場で培ったノウハウを、世界に反映させている。

再生の為の工程

部品を再生する工程は、以下の通りだ。

・洗浄と分解

・再利用判定

・加工と修理

・組立

・性能試験

・塗装

・出荷

今回の取材対象は、主に油圧シリンダーと油圧ポンプなので、大きさの違うものが各工程に出てくるよ。

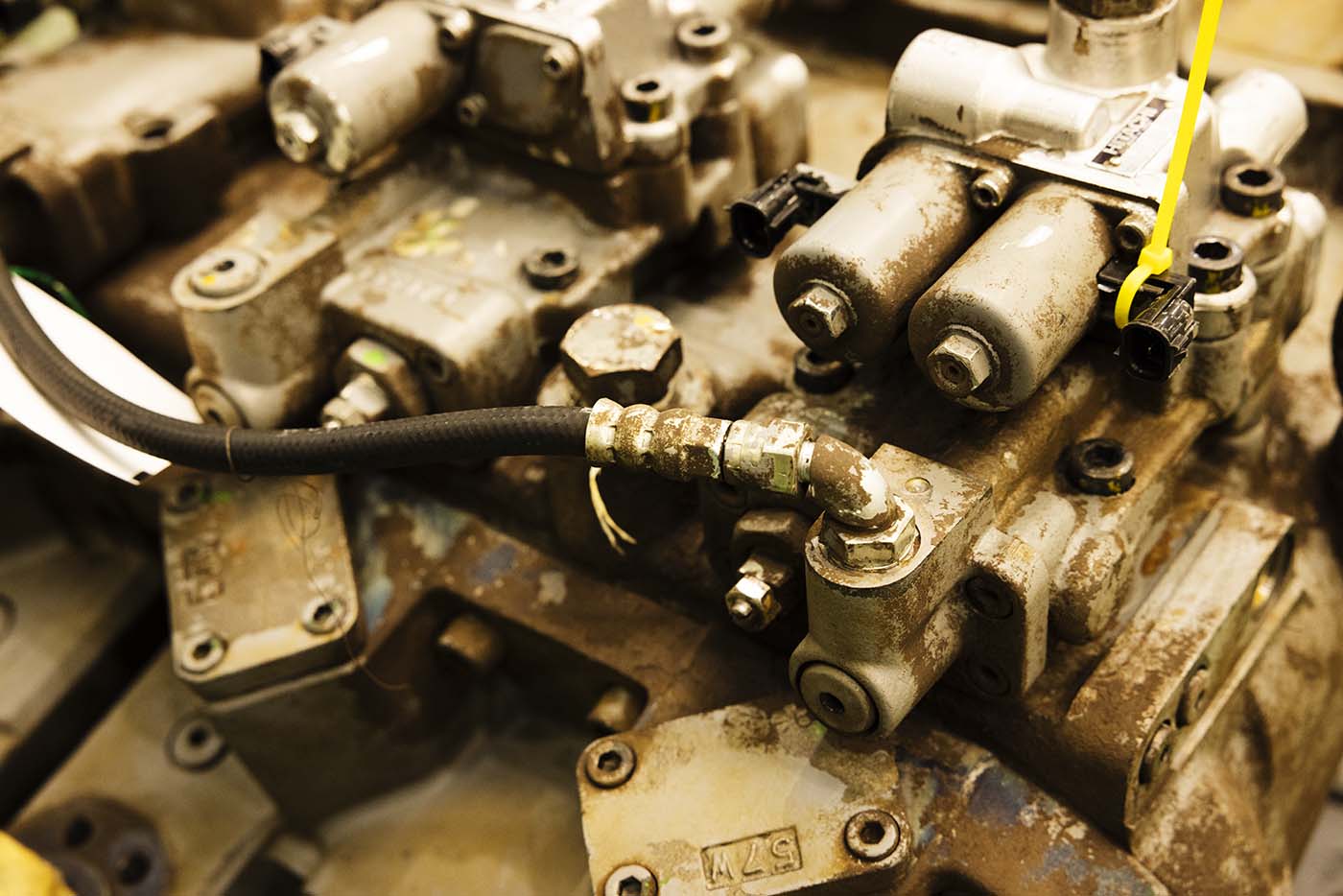

洗浄と分解

工場に届いた部品には、泥やオイルなどが付着しているので、高圧の水を吹き付けて洗浄する。奥まった部分や穴の空いている部分を念入りに洗浄していた。

洗浄が終わったら分解の工程へと移る。この工場に集まってくる部品は、作られた時期も、種類も、使用環境も、全く異なるので、油圧シリンダーひとつを取っても、その状態は様々だ。取材中にも、思うようにネジが緩まずに苦労している部品があった。

再利用判定

部品を再生する肝となるのは、再利用できるかどうかを判定する工程にある。品質を確保しつつ、廃棄する部品を減らさないといけないので、どこで線を引くかが大事になるからだ。特に難しいのは、キズの判定だ。歪みや摩耗は、数値で管理できるが、キズは、それぞれの状態によって判断しなければいけない。このキズは、後の工程で修復できるのかどうか。

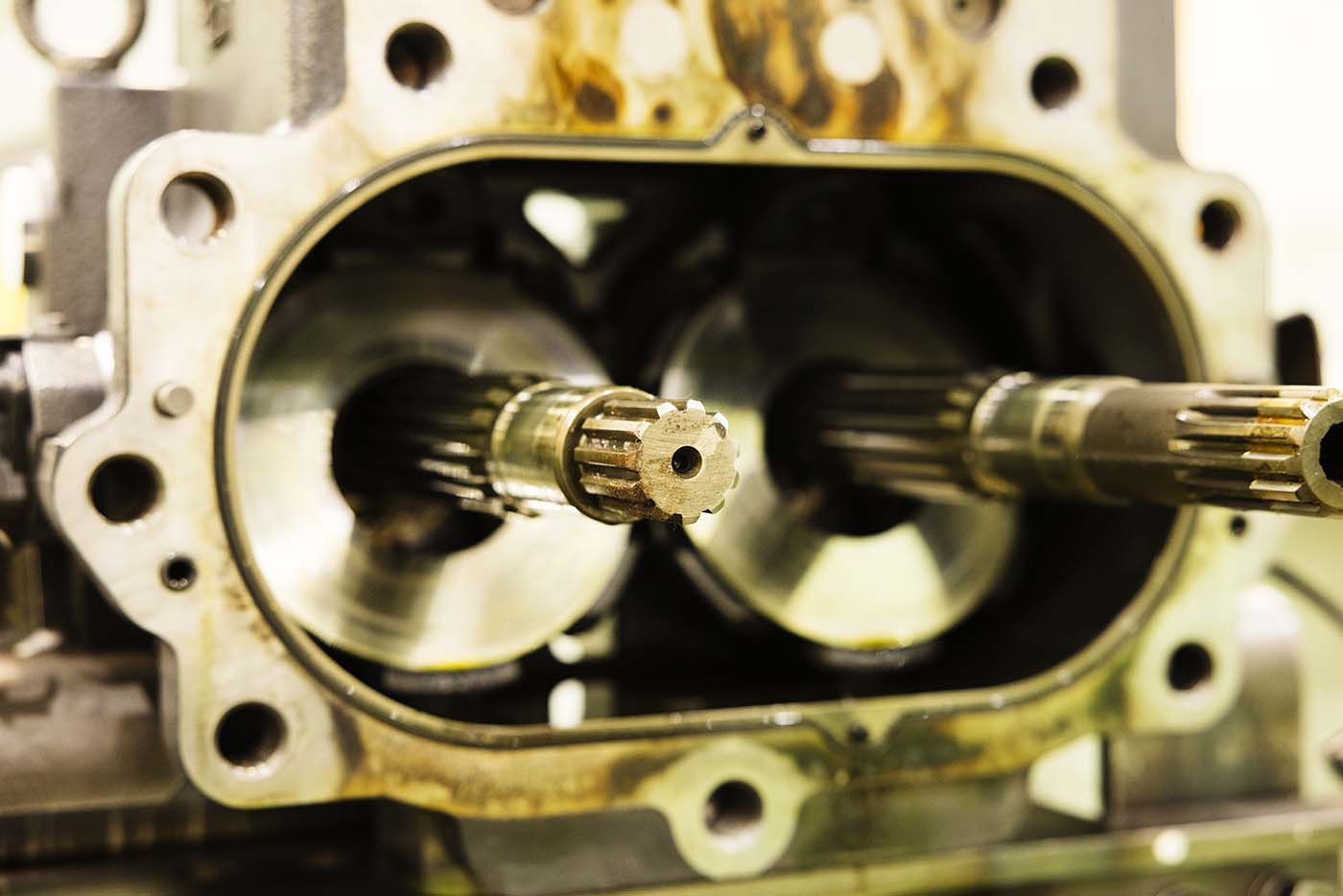

加工と修理

判定の結果、修理や加工が必要となった部品には、手が加えられる。取材した日は、センタジョイントという部品の加工を行っていた。センタジョイントとは、車体とボディーの回転部分に取り付けられる部品だ。部品の表面に錆のようなものがあったので、旋盤で取り除いていた。

使えない部品が出るということは、それらの部品が揃うまで組み立てられない。そこで、加工と修理が終わった部品は、下の写真のようにストックヤードに仮置きされる。

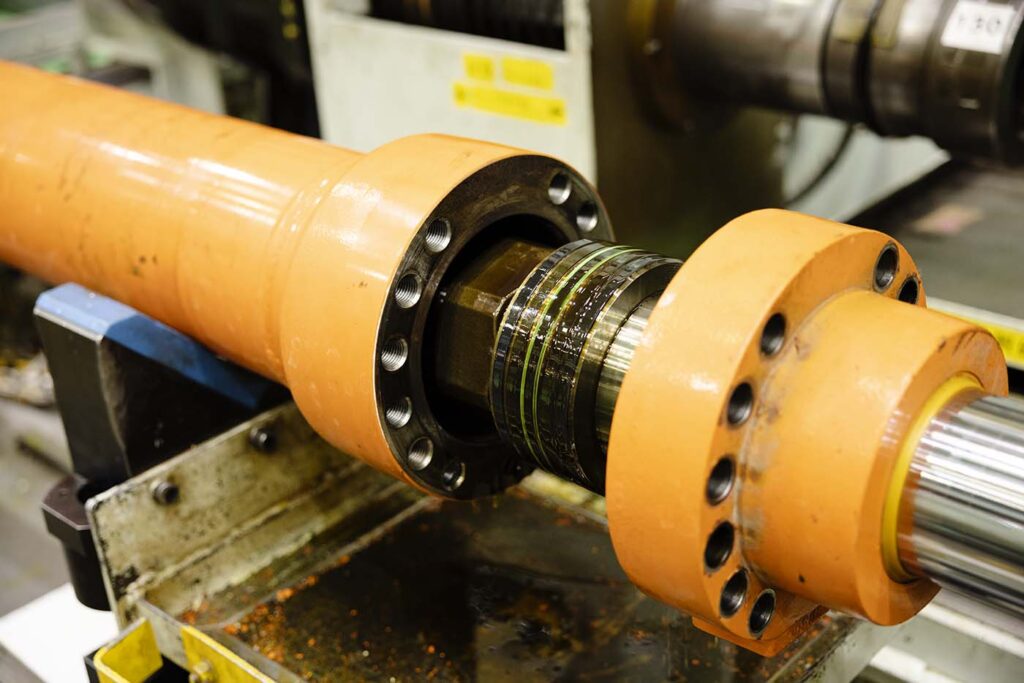

組立

品質を担保できる状態になった部品を組み立てゆく。その際、消耗部品は、新品のものを使う。

この工場で働いているのは、20人ほどで、一つの工程に対して2〜3人が対応できる体制になっている。特定の人しかできない工程があったりすると、休めなくなっちゃうからね。当然、一人の人が担当する範囲も広くなっていて、上の写真に写っている人は、さっき判定の仕事をしていた人だ。

性能試験

組立が終わったら、規定の性能が出ているかどうか、不具合がないかどうかの試験をする。油圧シリンダーの場合、まずは、圧縮空気で作動させ、その後オイルに替え、徐々に圧力を高くして試験をする。なお、試験を始める前には、オイル漏れを判定しやすいように、白色の溶剤を吹き付けておく。もしオイルが漏れていれば、その部分が目に見える形で浮き上がるのでわかりやすいのだ。

塗装

塗装は、マスキング、下塗り、上塗りの3工程で行われる。下塗りは、日立建機さんのコーポレートカラーである「Reliable Orange」の発色を良くするために黄色を吹き付ける。「Reliable」とは「信頼性がある」という意味で、「Reliable Orange」は、日立建機さんが目指している「お客さまに信頼され、ともに歩んでいく温かみのある会社」を表現している。だから、オレンジ色の発色には、こだわりがある。以下の写真が、実際の作業の様子。各工程の進み具合は、思っていたよりも速く、下塗りが終わったと思ったら、すぐに上塗りが始まった。

出荷

出荷の際は、錆の防止と現場ですぐに取り付けられるように、必要な箇所に防錆剤を塗り、外観の最終チェックを行った上で出荷する。

現場の人にお話を聞いてみた。

さて、ここからは、現場の人にお話を伺ってみよう。対応してくれたのは、シリンダーラインのリーダーである白畑勇都さん(31)とポンプ部品の判定を行っている福本真己さん(28)だ。

・お仕事の内容は?

白畑さん

「シリンダーラインの取りまとめをしています。実際の作業としては、シリンダーに関する作業の指導と、超大型建設機械向けの部品や油圧ポンプ、モーターの再生作業をしています。ただ、配属されて以来、13年くらいずっと再生に関わっていますので、全部の部品に携わることが出来ます。」

福本さん

「僕は、ポンプやセンタージョイントの分解、あとはキャブガラスの組み立てですね。再生事業に加わったのは1年くらい前からで、以前は、この工場内でホイールローダーのキャブ(運転席)を組み立てていました。」

・仕事をする上でこだわっていることとは?

白畑さん

「買い手側の気持ちになって仕事をするように心がけています。途中でクレームが来るようなことがなく、一通りの仕事を終えて、また戻ってくる部品に仕上げられれば、やった甲斐があるかなって思います。シリンダーに関しては、分解から組み立てまで一貫して関わっているので、手は抜けません。」

福本さん

「今は、コミュニケーションを一番大事にしています。まだ経験が浅いので、この部品が使えるかどうかの判断が難しいことがあります。そういう時は、白畑さんだったり上長に相談しながら進めるようにしています。部品の判定は、計測して数字で判断できるものもあるんですけど、目で見た状態や触った感触で判断しなければいけないものもあって、それが許容範囲に入っているかどうかを見極めるのが難しいと感じます。」

・やりがいとは?

白畑さん

「分解から組み立てまで一貫して関われることや様々な種類の部品を扱えるのは、この現場ならではの面白さだと思います。」

福本さん

「以前は、新品のホイールローダーのキャブを組み立てていて、そろそろ違う仕事もやってみたいなと思っていた時にこの仕事に抜擢されたので、今までと全く違う機種の部品に触ったり勉強できるのは面白いです。それに再生した部品が検査でOKになった時にはやりがいを感じます。」

・課題とは?

白畑さん

「事業部が大きくなりつつあり、再生する部品も増やしてゆこうとしている中で、作業する人の技能も向上させて行かなければなりませんので、それが今の課題です。油圧ショベルの車体の再生を行う計画があるのですが、それを進めるためには、設計部門などとも相談しながら進めることになると思いますので、大変です。」

福本さん

「品質と安全ですね。品質については、判定の質を上げるとともに、スピードも向上させたいと思っています。安全については、危険予知ですね。」

・なぜ、日立建機さんに?

白畑さん

「高校生の時、何かを作る仕事に就職するんだったら、どういう仕事があるのかなって探していたら東日本大震災があって、その時にオレンジ色の建設機械が動いている映像を見て、興味を持ちました。」

福本さん

「僕も、ほとんど同じなんですが、東日本大震災の時に、うちの会社が被災地にホイールローダーを寄付したっていう記事が新聞に出ていて、この会社の存在を知りました。」

・日立建機さんって、どんな会社?

白畑さん

「自分を成長させてくれる会社ってことですかね。」

福本さん

「一人では出来ない仕事なので、コミュニケーションが取れていて、風通しの良いところです。みんなで協力して仕事を進められるところが良いと思います。」

おわりに

「MOTTAINAI」を世界に提唱したワンガリ・マータイさんが、2004年にノーベル賞をもらった時には驚いた。「もったいない」なんて言葉は、日本人でさえ忘れかけていた言葉だったからだ。それから20年。SDGsが当たり前になり、リデュース(ゴミの減量)、リユース(繰り返し使う)、リサイクル(資源として再利用する)は、世界の潮流になった。インタビューに答えてくれたお二人が、仕事の話を楽しそうにしてくれたのは、世界とのリンクを感じているからかな、などと勝手に想像してしまった。

写真と文:西澤丞 取材は、2025年3月に行いました。