織物工房オルンの挑戦。織物作りにかける思いとは。前編

織物業 OLN/有限会社井清織物 群馬県桐生市

はじめに

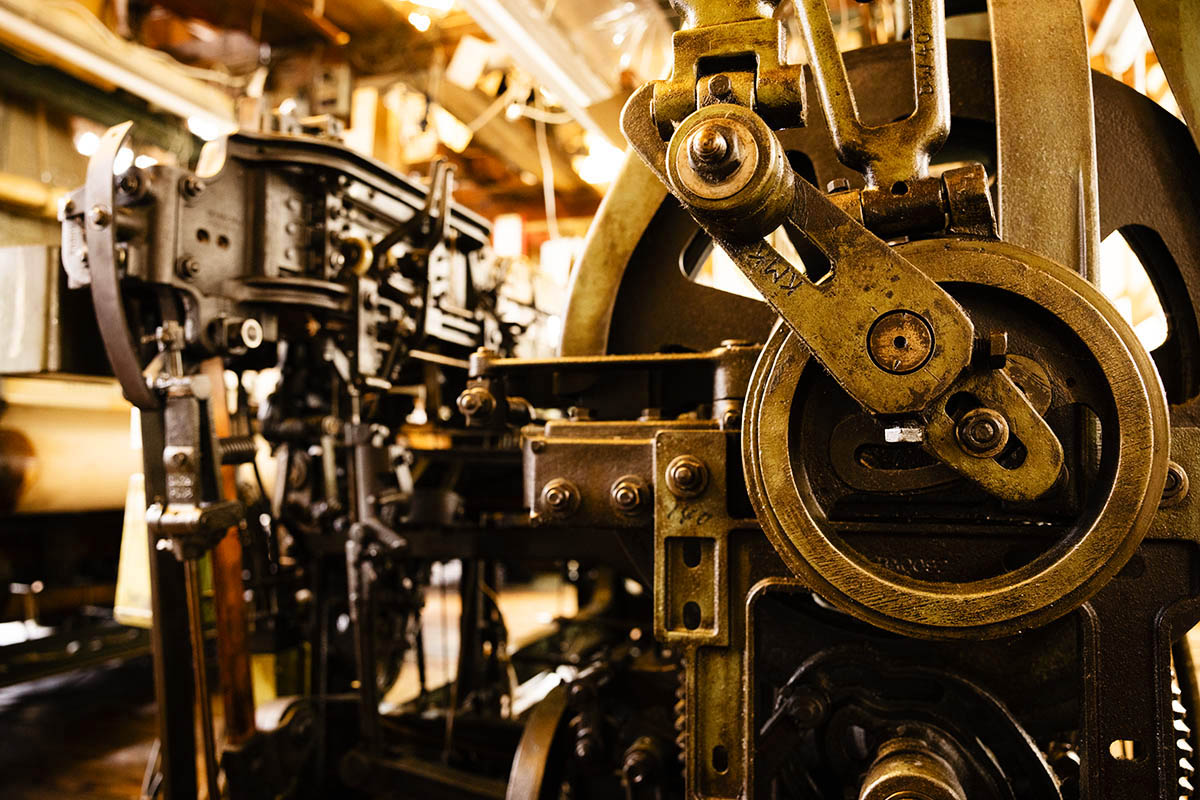

群馬県桐生市にある「桐生織物記念館」に立ち寄った時に、「そういえば、織物を作っている現場ってどうなってるんだろう?」という疑問が浮かび、取材先を探している中で見つけたのが、今回取材させてもらったOLN(オルン)さんだ。工場と言うよりも「工房」という表現の方が、現場をイメージしていただきやすいかもしれない。OLNは、有限会社井清織物を4代目として継いだ井上義浩さん(45)と奥さまの忍さん(42)が立ち上げたブランドであり、新たな織物を創作するためのプロジェクト名でもある。今回は、そのお二方にインタビューしてみた。

井清織物を継ぐことになった経緯。

群馬県出身のお二人は、ともに東京で働いていたことがあるそうだが、なぜ、群馬に戻って仕事を継ごうと思ったのか、そのあたりを聞いてみた。

まずは、義浩さん。物を作るのが大好きな義浩さんは、大学生の時に映画が好きになり、卒業後に映画の脚本を書く勉強をしようと思ってライター事務所に入った。しかし、職場の雰囲気に馴染めずに辞め、フリーターをしながら脚本を書いたり、絵を描いたりしていたそうだ。そして、

「25の時。何かになれると思ったけど、多分これ、なれないと思って。」

人生の危機感を感じた義浩さんは、テレビの製作会社に入る。そこでは、料理や音楽の番組を担当し、海外へも取材に行くなど、充実した時間を過ごしていた。しかし、ある時、実家にいるお父さんの元気がなくなっていることに気がつく。

「うちの父親、すごく威勢がいいタイプなんですけど、その頃から、元気がなくなった感じがしたんですね。で、思ったんですよ。東京暮らしとかさせてもらって、色々な経験させてもらって、そういう経験は、全部、ここを助けるために、成長するために、させてもらった経験なんじゃないんだろうかって。それに、伝統的な仕事を一からやって、人生の高みを目指すってことにも興味があったんです。」

一方で、忍さんは、東京の服飾専門学校を卒業したものの、就職氷河期だったため就職できず、一度、群馬に戻った。そして、25歳くらいの時に就職活動をやり直して、都内のアパレル企業に就職し、デザイナーとして活動する中で、28歳くらいで義浩さんと出会ったという。結婚を前提として付き合い始めたということだが、義浩さんが実家を継ぐことに、抵抗は、なかったんだろうか?

「製作会社にしても、デザイナーにしても、契約みたいな職種じゃないですか。ちゃんとした正社員でボーナスがあって安定した職種っていう感じじゃなかったので。この先ずっと、これは続くのかなっていう不安はあったんですよね。納期を気にしながら、売れ筋ばかりを追いかけていく物作りと、使い捨てられてしまうサイクルに不安を感じていたし、夫も徹夜が続いたり私も終電まで仕事するなど…これはずっと続けられる仕事ではないなと思っていましたから、実家を継ぐって話を聞いた時は、『あっ、いいと思うよ。』って」

戻った時の井清織物は、どんな感じだったのか?

売れないのは、実家で作っている物のセンスが良くないからだろうと思っていた義浩さんは、「なんとなく」で進んでいる経理や製造現場、いたるところあるブラックボックスを目の当たりにし、問題の難しさに直面する。

当時、機織りに関しては、工場の職人さんたちに全て任されていたので、製造工程を改善しようと思っても、外から見ていたのでは、どこに問題があるのか把握できない。そこで、義浩さんは、機織り機の修理から覚えようと考えた。職人さんたち協力してもらうには、彼らに認めてもらう必要があると思ったのだ。

「現場を知らない人間は絶対信用されないって、テレビの撮影現場の経験から分かってたんですよ。工場の辛い部分を知らない人は、何言ったって、ただの実感を伴わない指示にしかならないから。」

機織り機の修理を覚えなければいけないと思ったのには、別の理由もあった。

「機械って、必ず故障するんですよ。昔は機械直しって呼ばれる役割の人がいたんですけど、僕が帰ってきたときは、もう、井清には居なくて、何かあったら来てもらってたんですよ。外から。だけど、みんな高齢の方なんですよ。これじゃあ、自分の人生をかけてやろうと思って帰って来たのに、この人たち居なくなったら織れなくなっちゃうなって思って。」

そこで、機械のことを知るために、出入りしていた機械直しの人の中で一番論理的だった方に許可をもらい、メモや写真を使った情報収集を始めた。結局、機械直しを覚えるまでには、8年も掛かったそうだが、その過程で、工場にいた職人さんたちにも少しずつ認められていったという。

また、機械直しを覚えると同時に、織物のデータを作るまでの工程にも疑問を持った。図案を考える人や紋紙のデータを作る人に外注でお願いしていた仕事は、それぞれの工程が完全に分業となっていたため、仕事が受け渡されてゆく過程で少しずつズレが生じていた。ズレは、工程を経るごとに大きくなるため、アイディアを試そうと思っても、検証出来る状態ではなかったという。

織物のデータを作ることに関しては、京都の機屋さんの中に、外注先を探しているところがあり、そこの社員さんに教わった。

「僕が、その仕事をやらせてもらうには、向こうの知識、全部一通り分からないと一緒に出来ないんで、一泊二日の勉強会をやってもらって、それを、メモとビデオで一度記録して、帰ってから、また教科書づくりみたいのをやったんですよ。それが、今のベースですね。」

この二人のことを、義浩さんは、命の恩人だという。

「その二人が居なかったら、今、作ってるもの、ほとんどが作れてないですね。」

一方、忍さんは、経理をやりつつ現場にも入る。デザイナーから織物の現場に入るってどんな感じなんだろうか?

「機織り機を動かして機を織るというのは、本当に根気のいる作業で時間もかかります。織物とか、繊維とか、興味なかったら、絶対耐えられないと思いますね。そもそも洋服が好きだったから、糸がどうとか、色がどうとか、柄が完璧に織れたらすごく気持ちが良くて達成感があるとかっていうのは、元々、そういうのが好きだから耐えられるのかなって思う。好きじゃないと大変だったかもしれませんね。」

機織り職人の技術というのは、機織り機の状態をきちんと把握出来るかどうかにかかっているとのことだが、それだけにとどまらず、8年もかけて機械の修理を覚え、さらに外注していた仕事まで覚えてしまうなんて…。「職人気質」というだけでは語れない二人の熱意は、この仕事にたどり着くまでの挫折や回り道があったからこそ、生まれたのかもしれない。

写真と文 西澤丞 このインタビューは、2020年9月に行いました。記事は、後編に続きます。